“Estamos ante delitos que tienen antecedentes de sobra, muchos muy venezolanos, captados a medias por la versión de un historiador que ahora no se mete de frente con la actualidad debido a las prevenciones aconsejadas por su oficio. Pero que les ofrece esa actualidad en bandeja de plata, respetados lectores, para que completen la reflexión aunque alguna pestilencia los salpique”.

Con Informacion de La Gran Aldea ELÍAS PINO ITURRIETA | 01 OCTUBRE 2023

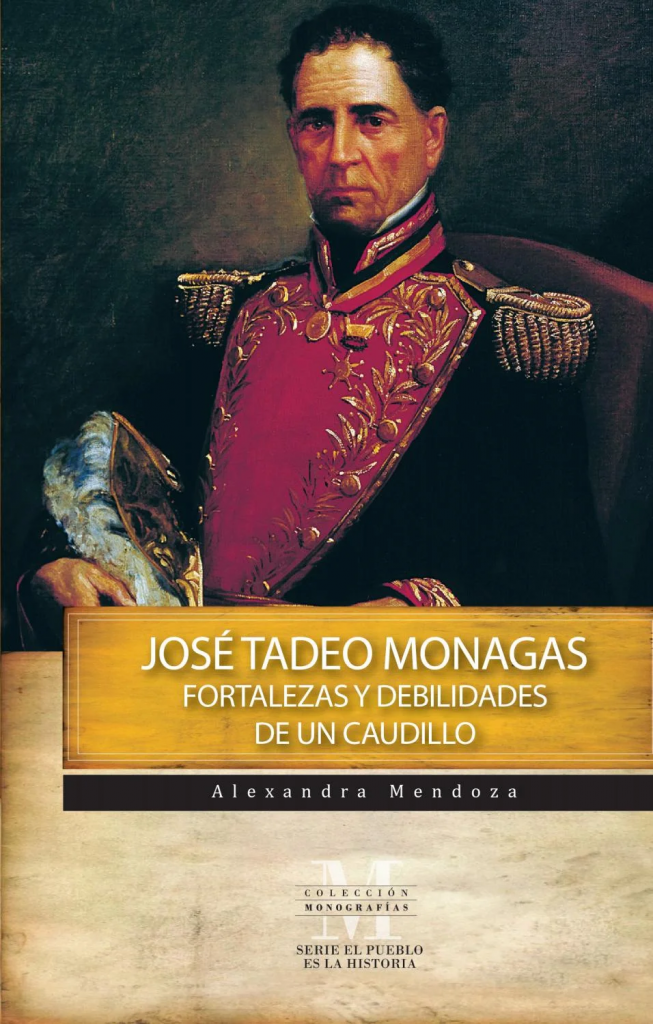

No sé el principio preciso de la historia de las torturas en Venezuela a partir de su nacimiento como República, pero retengo uno de los testimonios más elocuentes sobre su aparición pública. Es la descripción que hace el general José Antonio Páez en su Autobiografía, al referirse a cuando fue hecho preso por las huestes de José Tadeo Monagas y encerrado en estrecha celda. Muchos se regodearon en el acontecimiento. Una tropa lo paseó por los caminos de los campos y por las callejuelas de numerosas poblaciones, cargado de cadenas y expuesto a los insultos de los espectadores. Fue la primera afrenta a su dignidad de fundador de la nación y a las funciones ejercidas después del triunfo de Carabobo. Los gritos de la canalla, acompañados de escupitajos, y la distribución de caricaturas que lo mostraban como “Rey de los araguatos” después de que el Congreso lo hubiera consagrado como “Ciudadano Esclarecido”, formaron un cuadro de vejámenes que merecen memoria debido a la estatura de la víctima.

Páez no describe las flagelaciones que soportó, quizá no se atrevieran a lacerar su cuerpo, pero se detiene en un tipo de sufrimiento que lo llena de dolor: la experiencia de sentirse asfixiado en un calabozo estrecho y sin luz. Jamás había imaginado una situación que lo llevara a la desesperación. Clausurado del todo, el jinete de los espacios sin límites estrenaba una vivencia frente a la cual no sabía desenvolverse. No llegó a la locura porque se las ingenió para llevar a cabo los pocos ejercicios físicos que el lugar permitía, un debut de calistenia que nos introduce en una crueldad que no depende del látigo, sino del desprecio de la dignidad y de los antecedentes de un ser humano que será frecuente después. Los prisioneros no solo condenados a los azotes, sino también al ahogo de unos cubículos que apenas podían soportar las alimañas, refieren a una situación que será frecuente más adelante. Se debe suponer que no fuera inhabitual antes, durante la Independencia, especialmente en los tiempos de José Tomás Boves y del Simón Bolívar de la Guerra a Muerte, pero el testimonio del centauro es uno de los primeros que la comunica a la sociedad. Por eso le viene bien al inicio del asunto que ahora se quiere esbozar.

Un asunto sobre el cual abundan referencias durante la Guerra Federal, generalmente atribuidas a los hábitos crueles del gobierno constitucional. Después de la victoria de los insurrectos, el mariscal Juan Crisóstomo Falcón ordena el cierre de dos prisiones célebres por el pavoroso tratamiento de sus huéspedes, Trocadero y Bajoseco, y anuncia que jamás se repetirían los castigos inhumanos en la era que comenzaba. La proclama no pasó del papel, si nos detenemos en las denuncias que circulan en 1880, durante la segunda administración de Antonio Guzmán Blanco, sobre la sevicia del tratamiento a los prisioneros en La Rotunda recientemente inaugurada. Se llega a hablar entonces de la existencia de un cuerpo de seguridad parecido a La Mazorca, fundado por el dictador Juan Manuel de Rosas en Argentina para lavar los pecados de sus enemigos en un charco de sangre. Guzmán es “un mazorquero de Buenos Aires”, se atreve a denunciar la prensa de oposición sin que sus letras tengan eco. No aparecen en los periódicos reclamos parecidos durante el último tercio del siglo, quizá más como consecuencia del miedo provocado por mandones de machete en mano, como Joaquín Crespo, que por el advenimiento de una santidad carcelaria.

El siglo XX aporta una novedad. Envalentonado por su triunfo en las guerras civiles, entre 1900 y 1903 Cipriano Castro no solo ordena el castigo de los rivales, sin ocultar su rúbrica en órdenes que envía a los subalternos para que maltraten a prisioneros famosos; sino que también manda que se publique en la prensa el momento de su liberación, insistiendo en que pasaron temporadas felices gracias a la holgura de las celdas “rehabilitadoras”. Esa forma paladina de responsabilizarse por el martirio de los enemigos políticos, unida a que presenta el tránsito por la prisión como una temporada vacacional que ha concedido a los vencidos, aproxima a la sociedad a una especie de befa ordinaria, o de pregonada normalidad, debido a la cual comienza la tortura a sentirse como un castigo merecido que se impone por disposición de una autoridad que no oculta su decisión porque la suscribe sin rubor, y porque pretende que se llegue al extremo de vincularla con un hospitalario receso de la política. No solo porque el encierro atroz de los rivales se lleva a cabo por una decisión personal que nadie critica, sino también porque se hacen bromas sobre el suceso sin que ningún venezolano advierta la anomalía, estamos ante el prólogo del peor capítulo de la historia de los procedimientos vejatorios del ciudadano, que llega cuando Juan Vicente Gómez toma el poder en 1908 para gobernar en forma inclemente hasta 1935.

Los testimonios de tortura y horror en las prisiones gomecistas son abundantes. Auspician un género literario que llega a la celebridad y en el cual destacan las páginas de José Rafael Pocaterra, que producen honda impresión en su momento y en el porvenir. Las escenas que reconstruye de su paso por La Rotunda, junto con la pormenorizada contabilidad hecha por grupos de exiliados sobre el sufrimiento de miles de perseguidos en otras jaulas asquerosas, conducen a un teatro de vejámenes sobre el cual conviene poner una atención especial porque se convierte en parte de la cotidianidad. Como los tormentos no se ocultan, como circulan a diario las historias sobre la humillación y la aniquilación de sus víctimas sin que nadie considere el fenómeno como algo extraordinario, la sociedad inicia una familiaridad de tres décadas con unas formas atroces de control que deben dejar una profunda huella. ¿No las había anunciado y festejado el “siempre invicto” Cipriano Castro? Un pueblo que convive con sus torturadores y que, durante casi treinta años, guarda silencio reverencial ante quien los patrocina, debe mirarse con justificada cautela y como factor de una indiferencia que puede reaparecer. En la época de Marcos Pérez Jiménez, por ejemplo, que requiere tratamiento aparte, más caliente y subjetivo, porque algunos de sus protagonistas y los descendientes o herederos de tales individuos permanecen en el candelero debido a que la gente común no les impuso distancias severas.

Como no se acude ahora a anales antiguos, sino a las cercanías de la fundación de la República y de los comienzos de la Venezuela petrolera en cuyo interior se forma nuestra contemporaneidad, no se han paseado ustedes por relatos baldíos. Son antesala de la monstruosa situación que en la actualidad ha examinado la ONU, sobre la violación de derechos humanos perpetrada por la dictadura de Nicolás Maduro sin que la sociedad haya reaccionado con contundencia. Estamos ante delitos que tienen antecedentes de sobra, muchos muy venezolanos, captados a medias por la versión de un historiador que ahora no se mete de frente con la actualidad debido a las prevenciones aconsejadas por su oficio. Pero que les ofrece esa actualidad en bandeja de plata, respetados lectores, para que completen la reflexión aunque alguna pestilencia los salpique.